このページではバークレーでのできごとなどを紹介します。

今、ボクはアメリカの研究者グループと一緒に南カリフォルニアの海岸評価プロジェクトに参加しているよ。今回は、こちらで共同研究のようすについて紹介するね。

カリフォルニア地図 |

このプロジェクトはロサンゼルスを中心とする南カリフォルニアの海岸の環境を評価するプロジェクト。 これはカリフォルニア州の地図。バークレーからロサンゼルスまではクルマで片道約6時間。だいたい東京−大阪間ぐらいの距離だね。日帰りできないこともないけど、けっこう遠いね。 このプロジェクトの目的は南カリフォルニアの海岸環境の価値を評価すること。具体的には、海岸の水質などの環境が変化したときに、どのくらい海岸レクリエーションの利用が変化するのかに着目して、環境の価値を評価しているよ。 |

ロサンゼルス周辺のビーチ |

これはロサンゼルス周辺のビーチを示したもの。サンタモニカ、ベニス、ロングビーチなど、50ヶ所以上のビーチがあるね。 南カリフォルニアは温暖な気候にめぐまれ、キレイな砂浜の広がる海岸ではサーフィン、ダイビング、ビーチバレーなどが楽しめるよ。 |

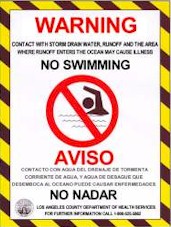

ロングビーチ 水泳禁止マーク  |

これはロングビーチ海岸のようす。 南カリフォルニアのビーチには毎年1億7500万人が訪れていて、その経済効果は15億ドルにも達するよ。(カリフォルニア州環境保護局資料より) ところが、水質汚染が深刻化していて、海水浴利用者の人体に影響する危険性があることから、ビーチが一時的に閉鎖されることが頻発。NRDCの報告書によると、2002年にはロサンゼルスカウンティで合計913日間もビーチが閉鎖されたり、または利用規制が行われていたよ。 水質汚染が危険水準になると、この写真のような看板が立てられて、海に入るのが禁止されるよ。ビーチが閉鎖されると地元経済への影響も大きいので、水質汚染の防止が緊急の課題。 そこで、こうした海岸の環境汚染による経済的影響を計測するために、海洋大気局(NOAA)、内務省、カリフォルニア州政府などが中心となって研究プロジェクトが始まったんだ。プロジェクトリーダーはバークレーのHanemann先生。そして、数名の環境経済学の研究者が集まって調査を開始(このプロジェクトのサイトはこちら)。 |

調査期間一覧

|

このプロジェクトの特徴は、ビーチ利用者に対して2ヶ月ごとにどのビーチを利用したかを追跡調査していること。この表のように一年間に6回の調査を実施。水質は時期によって変化するので、このように一年間を通じて追跡調査をすることで、水質が変化するとビーチ利用がどのように変化するかを調べることができるね。 過去にもビーチ利用を評価する研究はいくつかあるけど、このプロジェクトのように長期間にわたって利用者の動態的な変化に着目したものはまだ少ないね。ボクはこのプロジェクトの第2フェーズから参加して、統計分析手法の開発を担当しているよ。今は、離散選択モデルの選択集合の動態変化に着目して分析しているところ。 |

日本でも行政機関と一緒に研究プロジェクトに参加したことが何度かあるけど、こちらのプロジェクトは日本のプロジェクトとは運営の仕方がかなり異なるね。こちらのプロジェクトの特徴は以下のとおり。

プロジェクトメンバーの場所 |

ところが、アメリカは広大で、プロジェクトメンバーも全米にバラバラに広がっているので、全員が集まるのはなかなかタイヘン。 それで、どうやって意見交換するかというと、一つはメール。分析結果やメモはメンバー全員にメールで送付して、常に全員が研究全体を把握できるようになっているね。 でも、メールではリアルタイムに反応があるわけではないので、ちょっと意見交換というかんじにはならないよね。それでどうしているかというと「電話会議」と「ウェブ会議」を使っているよ。 |

「電話会議」は、決められた時間にメンバーがある番号に電話すると、全員で話ができるというもの。日本ではあまり使われていないけど、国土の広いアメリカではよく使われているね。「ウェブ会議」はパソコンにカメラをつけて、テレビ電話のようなかんじで参加者の表情を見ながら会議できる技術。

だいたい一週間に一回程度の割合で、電話会議またはウェブ会議を開催して、それまでの研究の進み具合を報告したり、今後の予定を確認することになっているよ。

でも、英語での電話会議はかなりタイヘン。電話でも一対一で相手と話しているときは、英語が聞き取れないときは聞きなおすこともできるけど、電話会議だとそういうわけにはいかない。でも、ぼーっとしていると、プロジェクトリーダーから「で、コイーチはどう思う?」と突然聞かれたりするので、常に緊張。会議はだいたい一時間で終わるけど、終わったあとはいつもクタクタ。

でも、こんなふうに意見を交換しながら研究を進めていくと、メンバーみんなで同じテーマに取り組んでいるんだというのを実感できて充実感があるよ。プロジェクト研究に参加すると、最先端の研究内容に直接触れることができるという利点が大きいけど、それ以外にも、プロジェクトの運営の仕方やメンバー間での意見交換の仕方など、参考になることが多いね。